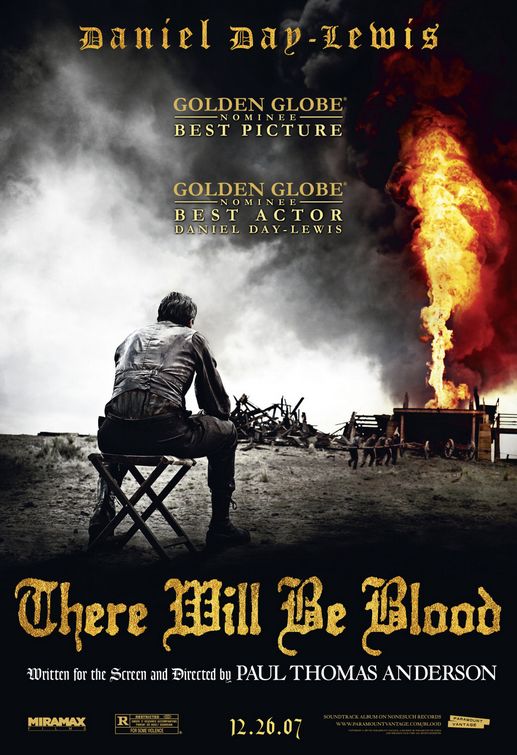

A pesar de tener ribetes de Kubrick, Welles y, sobretodo, Malick, Pozos de Ambición no es la obra maestra que muchos tienden a encumbrar. Es una buena película, una gran película, pero le falta la capacidad de emocionar.

A pesar de tener ribetes de Kubrick, Welles y, sobretodo, Malick, Pozos de Ambición no es la obra maestra que muchos tienden a encumbrar. Es una buena película, una gran película, pero le falta la capacidad de emocionar.Pozos de Ambición, eso sí, es la mejor película sobre vampiros de lo que llevamos de siglo XXI.

Encauzada por el género americana, este tipo de películas rio que beben de Steinbeck sobre la reciente historia de Estados Unidos, el film de Anderson nos cuenta el devenir de un vampiro y su condena a la soledad.

Daniel Plainview pacta con el diablo en el inicio de la narración. Solo, excavando el desierto, adentrándose en el infierno, mezcla su sangre con el petróleo como un doctor Fausto. Quince minutos de puro cine mudo. Imágenes, imágenes, imágenes. Poderoso. En cierta manera, muere para renacer. El premio: dinero, carisma, poder infinito. El precio: su alma, que pertenecerá al diablo negro, y nadie más. La soledad.

Paul Thomas Anderson se toma un tempo lento para explicarnos el devenir de Plainview. Deja reposar las imágenes, les da fuerza, consistencia, avanza en el tiempo a zancadas pero luego descansa en ciertos momentos clave. Se contiene y consigue emular a los grandes directores citados al inicio, pero se olvida de insuflar calor en la historia. La extraña banda sonora, arrítmica, disonante, kubrickiana, no contribuye a submergir al espectador, sino a ahuyentarlo, a eliminar cualquier sentimiento de empatía.

Quizá era eso lo que quería. Quizá quería que odiáramos al personaje intepretado por Daniel Day-Lewis, pero tampoco somos capaces de sentir odio por el zapatero florentino, porque su interpretación solo causa admiración. De acuerdo, es de los pocos que aun creen que deben convertirse en el personaje, en lugar de actuar, pero es que Day-Lewis regala un trabajo total, de cuerpo y mente, abstraido por su vampírico carácter.

Plainview está condenado a estar solo. Lo conseguirá todo, hará lo que se proponga, pero a costa de chuparle la sangre, las energías, la estima, la vida, a todo aquel que le rodee. Cuando adopte un niño (con fines comerciales, en un inicio), todo irá de perlas. Pero cuando el crío se convierta en algo más que negocio (esos flashbacks del padre y el chaval jugando), aparecerá el diablo para castigarle. Saldrá del infierno, convertido en bola de fuego, en una de las escenas más poderosas de los últimos años (con contraluces demoníacos), y le castigará con la incomunicación. Le quitará la capacidad de entenderse con el hijo, y lo apartará de él.

Plainview está condenado a estar solo. Lo conseguirá todo, hará lo que se proponga, pero a costa de chuparle la sangre, las energías, la estima, la vida, a todo aquel que le rodee. Cuando adopte un niño (con fines comerciales, en un inicio), todo irá de perlas. Pero cuando el crío se convierta en algo más que negocio (esos flashbacks del padre y el chaval jugando), aparecerá el diablo para castigarle. Saldrá del infierno, convertido en bola de fuego, en una de las escenas más poderosas de los últimos años (con contraluces demoníacos), y le castigará con la incomunicación. Le quitará la capacidad de entenderse con el hijo, y lo apartará de él. Como todo buen vampiro, Plainview encontrará en la iglesia a su némesis. En este caso, un predicador de tres al cuarto que aspira a todo lo que el petrolero tiene, y que tendrá una vida paralela sin los beneficios del pacto con el diablo. Su enfrentamiento será unos de los motores de Pozos de Ambición, y después de una larga desaparición, culminará el film con un duelo personal en el que afloraran todas las mentiras, miedos y desdenes. El predicador, interpretado por el clon de Leo Messi, es una robaplanos de cuidado, y habrá que seguir su carrera con interés. Lástima que la sombra de Day-Lewis sea tan alargada y opaca.

Como todo buen vampiro, Plainview encontrará en la iglesia a su némesis. En este caso, un predicador de tres al cuarto que aspira a todo lo que el petrolero tiene, y que tendrá una vida paralela sin los beneficios del pacto con el diablo. Su enfrentamiento será unos de los motores de Pozos de Ambición, y después de una larga desaparición, culminará el film con un duelo personal en el que afloraran todas las mentiras, miedos y desdenes. El predicador, interpretado por el clon de Leo Messi, es una robaplanos de cuidado, y habrá que seguir su carrera con interés. Lástima que la sombra de Day-Lewis sea tan alargada y opaca.Vampiro sanguineo (por la metáfora del petróleo, y como lo succiona allí donde va) y emocional, Plainview se aprovechará de todo aquel que le rodee para luego apartarse (es la del hermano quizá una de los mejores cuentos que presenta There Will Be Blood).

Pozos de Ambición está contada con crueldad, es descarnada y poética a la vez, y termina en un final rompedor con esa dinámica. Se quiebra la contención de Anderson y la de Day-Lewis (que aquí se le va la mano y sobreactua como en sus buenos tiempos), y se cambia el naturalismo mostrado hasta el momento por un grandguiñolesco epílogo ambientado en la mansión, que bien pudiera ser del Conde Drácula, pero que acaba siendo del pobre millonario desgraciado y solo Daniel Plainview.

O léase Charles Foster Kane,

O Max Bercovickz,

O señor Burns.